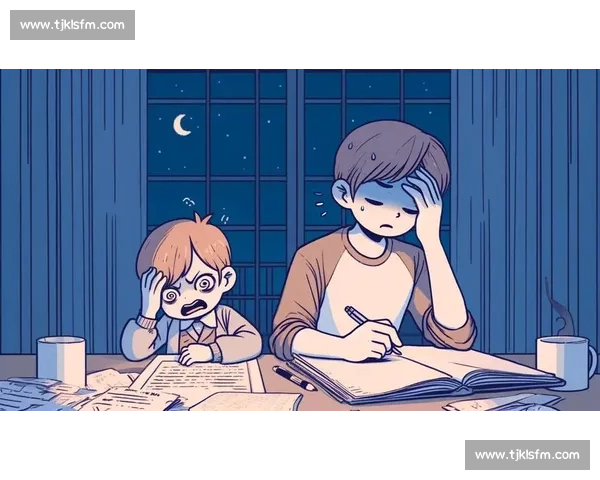

еҜ»зҗғиӢҸи¶…пјҡиҝҷеңәе…Ёж°‘зӢӮж¬ўдёәдҪ•и¶Ҡиёўи¶ҠзҒ«пјҹ

еҪ“еёёе·һзҡ„иҗқеҚңе№ІзӮ’йҘӯйҡҸзқҖзҗғиөӣй”ҖйҮҸжҡҙж¶ЁпјҢеҪ“ж— й”Ўзҡ„ж°ҙиңңжЎғеӣ вҖңиӢҸи¶…вҖқ жҺЁеҮәд№°дёҖйҖҒдёҖпјҢеҪ“ вҖңжҜ”иөӣ第дёҖпјҢеҸӢи°Ҡ第еҚҒеӣӣвҖқ зҡ„еҸЈеҸ·еҲ·зҲҶзӨҫдәӨе№іеҸ°пјҢиҝҷеңәиў«зҪ‘еҸӢжҲҸз§°дёә вҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„жұҹиӢҸзңҒеҹҺеёӮи¶ізҗғиҒ”иөӣпјҢж—©е·Іи·іеҮәдҪ“иӮІиөӣдәӢзҡ„иҢғз•ҙпјҢжҲҗдәҶеёӯеҚ·жұҹж·®еӨ§ең°зҡ„ж–ҮеҢ–зҺ°иұЎгҖӮд»ҺеңәеқҮи¶…дёҮдәәзҡ„дёҠеә§зҺҮеҲ°зӨҫдәӨе№іеҸ°ж•°дәҝж¬Ўзҡ„дј ж’ӯйҮҸпјҢд»ҺиҚүж №зҗғе‘ҳзҡ„иөӣеңәжӢјжҗҸеҲ°еҚҒдёүеә§еҹҺеёӮзҡ„ж–Үж—…з«һжҠҖпјҢвҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„зҒ«зҲҶз»қйқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜең°еҹҹж–ҮеҢ–гҖҒе…Ёж°‘еҸӮдёҺдёҺдә§дёҡиһҚеҗҲе…ұеҗҢй…ҝйҖ зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

ж–ҮеҢ–ж №и„үпјҡвҖңж•ЈиЈ…жұҹиӢҸвҖқ зҡ„з«һдәүеҜҶз Ғ

вҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„зҒ«з§ҚпјҢж—©е·ІеҹӢи—ҸеңЁжұҹиӢҸзӢ¬зү№зҡ„ең°еҹҹеҹәеӣ йҮҢгҖӮжё…д»ЈжұҹеҚ—зңҒзәөеҲҮеҲҶжІ»йҖ е°ұзҡ„ вҖңзҠ¬зүҷдәӨй”ҷвҖқ ж јеұҖпјҢе°ҶжұҹеҚ—гҖҒжұҹж·®гҖҒж·®еҢ—дёүеӨ§иҮӘ然ең°еҹҹдёҺйҮ‘йҷөгҖҒеҗҙгҖҒз»ҙжү¬зӯүдә”еӨ§ж–ҮеҢ–жқҝеқ—ејәиЎҢзәіе…ҘдёҖзңҒпјҢеӮ¬з”ҹеҮә вҖңеҚҒдёүеӨӘдҝқвҖқ еҗ„жҳҫзҘһйҖҡзҡ„ вҖңж•ЈиЈ…вҖқ зү№иҙЁгҖӮиҝҷз§Қе·®ејӮдёҚжҳҜеүІиЈӮзҡ„йёҝжІҹпјҢиҖҢжҳҜз«һдәүзҡ„еә•иүІ вҖ”вҖ” д»ҺеҺҶеҸІдёҠзҡ„ж–—иҜ—ж–—зҫҺйЈҹпјҢеҲ°еҰӮд»Ҡзҡ„ GDP жҜ”жӢјпјҢжұҹиӢҸеҗ„ең°ж—©е·Ід№ жғҜеңЁ вҖңдә’жҖјвҖқ дёӯеҪ°жҳҫзү№иүІпјҢеңЁиҫғеҠІдёӯеҮқиҒҡи®ӨеҗҢгҖӮ

вҖңиӢҸи¶…вҖқ жҒ°еҘҪдёәиҝҷз§ҚеҶ…з”ҹз«һдәүжҸҗдҫӣдәҶе®ҢзҫҺиҲһеҸ°гҖӮеҫҗе·һдёҺе®ҝиҝҒзҡ„еҜ№еҶіиў«еҶ д»Ҙ вҖңжҘҡжұүеҫ·жҜ”вҖқпјҢ延з»ӯзқҖеҚғе№ҙзҡ„еҺҶеҸІи®°еҝҶпјӣж— й”ЎдёҺеёёе·һзҡ„ вҖңеҖ’дёҖд№ӢдәүвҖқ жҗӯй…Қ вҖңж°ҙиңңжЎғеҠ зӣҗвҖқвҖңиҗқеҚңе№ІзӮ’йҘӯвҖқ зҡ„дҝҸзҡ®дә’жҖјпјҢе°ҶйҘ®йЈҹж–ҮеҢ–иһҚе…ҘиөӣеңәжҲҸи°‘гҖӮиҝҷдәӣе……ж»Ўең°еҹҹз¬ҰеҸ·зҡ„ вҖңжў—вҖқпјҢеҸӘжңүжұҹиӢҸдәәиғҪзІҫеҮҶйўҶдјҡе…¶дёӯзҡ„е№Ҫй»ҳпјҢеҪўжҲҗдәҶзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–е…ұйёЈеңҲгҖӮжӯЈеҰӮиҚ·е…°еӯҰиҖ…иө«дјҠжҙҘе“Ҳзҡ„ вҖңйӯ”еңҲзҗҶи®әвҖқ жүҖиЁҖпјҢвҖңиӢҸи¶…вҖқ еҲӣйҖ дәҶдёҖдёӘзү№ж®Ҡз©әй—ҙпјҢи®©ж—Ҙеёёзҡ„ең°еҹҹж‘©ж“ҰиҪ¬еҢ–дёәд»ӘејҸеҢ–зҡ„ж¬ўд№җеҜ№жҠ—пјҢеңЁ вҖңе®үе…ЁеҶ’зҠҜвҖқ дёӯйҮҠж”ҫжғ…з»ӘпјҢеҸҚиҖҢејәеҢ–дәҶ вҖңжҲ‘们йғҪжҳҜжұҹиӢҸдәәвҖқ зҡ„ж·ұеұӮи®ӨеҗҢгҖӮ

ж–Үж—…е…ұжҢҜпјҡдёҖеңәзҗғеёҰзҒ«дёҖеә§еҹҺ

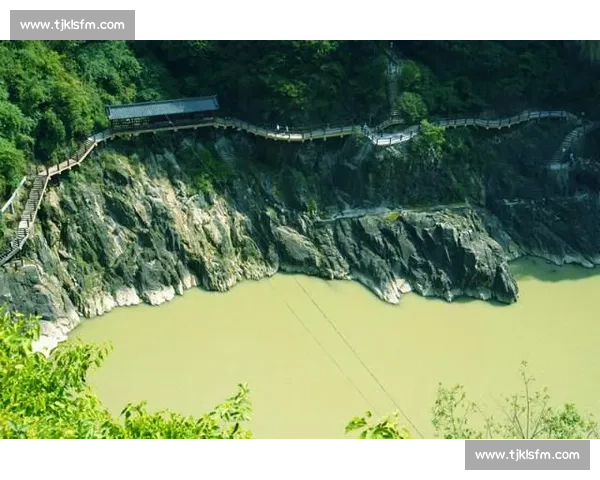

еҰӮжһңиҜҙж–ҮеҢ–жҳҜ вҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„еҶ…ж ёпјҢж–Үж—…иһҚеҗҲдҫҝжҳҜе…¶з ҙеңҲзҡ„е…ій”®еј•ж“ҺгҖӮиөӣдәӢеҲҡеҗҜеҠЁпјҢжұҹиӢҸеҗ„ең°е°ұжҺҖиө· вҖңдҪ“иӮІеј•жөҒгҖҒж–Үж—…з•ҷе®ўвҖқ зҡ„зғӯжҪ®пјҡзӣҗеҹҺжҺЁеҮә вҖңи§Ӯйёҹ + и§ӮиөӣвҖқ еҘ—йӨҗпјҢйў„и®ўйҮҸзһ¬й—ҙзӘҒз ҙ 2 дёҮеҚ•пјӣй•ҮжұҹиҘҝжҙҘжёЎжҷҜеҢәеӣ иөӣдәӢеӨңжёёдәәж•°зҝ»дәҶ 3 еҖҚпјӣжү¬е·һжӣҙзӣҙжҺҘе®Јеёғдё»еңәж—Ҙе‘Ёжң«е…ЁеёӮеӣҪиҗҘжҷҜеҢәеҜ№зңҒеҶ…еёӮж°‘е…Қиҙ№ејҖж”ҫгҖӮиҝҷз§Қ вҖңиөӣдәӢжҗӯеҸ°гҖҒж–Үж—…е”ұжҲҸвҖқ зҡ„з»„еҗҲжӢіпјҢи®©зңӢзҗғд»ҺеҚ•дёҖж¶Ҳиҙ№еҸҳжҲҗ вҖңи§Ӯиөӣ + ж—…жёё + иҙӯзү©вҖқ зҡ„еӨҚеҗҲеһӢдҪ“йӘҢгҖӮ

жӣҙе·§еҰҷзҡ„жҳҜең°еҹҹзү№иүІдёҺиөӣдәӢзҡ„ж·ұеәҰз»‘е®ҡгҖӮй•ҮжұҹеҖҹиҫ“зҗғжҺЁеҮә вҖңйҶӢйҘ®вҖқ иҮӘеҳІпјҢе°Ҷең°ж–№зү№дә§иҪ¬еҢ–дёәиҜқйўҳз„ҰзӮ№пјӣеҫҗе·һзғ§зғӨеӣ иөӣдәӢжҗңзҙўйҮҸжҝҖеўһ 197%пјҢжү“з ҙдәҶ вҖңйҮҚе·ҘдёҡеҹҺеёӮвҖқ зҡ„еҲ»жқҝеҚ°иұЎпјӣж— й”Ўз»ҷеёёе·һзҗғиҝ·зҡ„дё“еұһжү“иҪҰжҠҳжүЈгҖҒиӢҸе·һеҸӨй•Үзҡ„е…Қиҙ№е…Ҙеӣӯж”ҝзӯ–пјҢеҲҷи®©еҹҺеёӮй—ҙзҡ„з«һдәүеҸҳжҲҗдәҶдә’зӣёжҲҗе°ұзҡ„жөҒйҮҸе…ұдә«гҖӮжҚ®жұҹиӢҸжҷәж…§ж–Үж—…е№іеҸ°зӣ‘жөӢпјҢд»…иөӣдәӢеүҚдёүдёӘжңҲпјҢ6 дёӘдё»еңәеҹҺеёӮзҡ„ејӮең°ж–Үж—…ж¶Ҳиҙ№йўқе°ұеўһй•ҝдәҶ 14.63%пјҢз«ҜеҚҲеҒҮжңҹжі°е·һгҖҒзӣҗеҹҺзӯүдё»еңәеҹҺеёӮеҮәжёёдәәж¬Ўж¶Ёе№…еқҮи¶… 25%пјҢи¶ізҗғзңҹжӯЈж’¬еҠЁдәҶ вҖңжіјеӨ©еҜҢиҙөвҖқгҖӮ

е…Ёж°‘дё»еңәпјҡиҚүж №иөӣдәӢзҡ„е…ұжғ…йӯ”еҠӣ

дёҺиҒҢдёҡиҒ”иөӣзҡ„й«ҳй—Ёж§ӣдёҚеҗҢпјҢвҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„еә•иүІжҳҜ вҖңе…Ёж°‘еҸӮдёҺвҖқгҖӮ13 ж”ҜеҸӮиөӣйҳҹдјҚйҮҢпјҢзҗғе‘ҳеӨҡжҳҜж•ҷеёҲгҖҒеҝ«йҖ’е‘ҳгҖҒзЁӢеәҸе‘ҳзӯүжҷ®йҖҡд»ҺдёҡиҖ… вҖ”вҖ” 他们зҷҪеӨ©з©ҝжўӯдәҺиЎ—е··иҒҢеңәпјҢеӨңжҷҡеңЁзҗғеңәжҢҘжҙ’жұ—ж°ҙпјҢиҝҷз§Қ вҖңиҚүж №иә«д»ҪвҖқ и®©и§Ӯдј—еҖҚж„ҹдәІеҲҮгҖӮвҖңзңӢеҲ°еҝ«йҖ’е°Ҹе“Ҙиҝӣзҗғж—¶пјҢж„ҹи§үе°ұеғҸиә«иҫ№жңӢеҸӢиөўдәҶжҜ”иөӣвҖқпјҢдёҖдҪҚеҚ—дә¬зҗғиҝ·зҡ„иҜқйҒ“еҮәдәҶж ёеҝғе…ұйёЈгҖӮ

дҪҺй—Ёж§ӣзҡ„еҸӮдёҺи®ҫи®Ўжӣҙи®©иөӣдәӢзғӯеәҰжҢҒз»ӯеҸ‘й…өпјҡ10 е…ғй—ЁзҘЁгҖҒе…Қиҙ№зӣҙж’ӯгҖҒз®ҖеҢ–зҡ„е…ҘеңәжөҒзЁӢпјҢеҪ»еә•жү“з ҙдәҶдҪ“иӮІиөӣдәӢзҡ„ вҖңзІҫиӢұеЈҒеһ’вҖқпјҢеүҚдёүиҪ®е°ұеҗёеј•и¶… 19 дёҮеҗҚи§Ӯдј—ж¶Ңе…ҘзҗғеңәпјҢдёҠеә§зҺҮе ӘжҜ”йЎ¶зә§иҒҢдёҡиҒ”иөӣгҖӮиҖҢеҹҺеёӮе®ҳж–№иҙҰеҸ·зҡ„ вҖңдёӢеңәзҺ©жў—вҖқ жӣҙж·»зғҹзҒ«ж°”пјҡиӢҸе·һз”ЁгҖҠйҳҝиҺІгҖӢеҗ‘иҝһдә‘жёҜ вҖңиЎЁзҷҪвҖқпјҢеёёе·һд»ҘгҖҠж— жүҖи°“гҖӢеӣһеә”ж— й”Ў вҖңзӨәзҲұвҖқпјҢиҝҷз§ҚеҚёдёӢеҢ…иўұзҡ„дә’еҠЁпјҢи®©е®ҳж–№еҪўиұЎжӣҙйІңжҙ»пјҢд№ҹи®©иөӣдәӢд»Һзҗғеңә延伸еҲ°дәҶзӨҫдәӨиҲҶи®әеңәгҖӮ

db真人,DB真人旗舰,db真人旗舰集团,db真人旗舰中国д»·еҖјйҮҚжһ„пјҡд»ҺзҗғиөӣеҲ° вҖңе’ҢиҖҢдёҚеҗҢвҖқ зҡ„и®ӨеҗҢ

вҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„ж·ұеұӮйӯ…еҠӣпјҢеңЁдәҺе®ғйҮҚжһ„дәҶең°еҹҹи®ӨеҗҢзҡ„ж–№ејҸгҖӮеңЁиҝҷдёӘзү№ж®Ҡзҡ„ вҖңйӯ”еңҲвҖқ йҮҢпјҢеҚ—дә¬зҡ„зӣҗж°ҙйёӯдёҺж— й”Ўзҡ„ж°ҙиңңжЎғдёҚеҶҚжҳҜеҚ•зәҜзҡ„йҘ®йЈҹе·®ејӮпјҢеҫҗе·һзҡ„жҘҡжұүж–ҮеҢ–дёҺиӢҸе·һзҡ„еҗҙдҫ¬иҪҜиҜӯд№ҹдёҚжҳҜж–ҮеҢ–йҡ”йҳӮпјҢиҖҢжҳҜиў«иҪ¬еҢ–дёә вҖңдә’й»‘дә’жҖјвҖқ зҡ„зҙ жқҗгҖҒвҖңеҗ„еұ•жүҖй•ҝвҖқ зҡ„иө„жң¬гҖӮиҝҷз§Қ вҖңд»Ҙе·®ејӮдёәд№җвҖқ зҡ„еҝғжҖҒпјҢжҒ°жҒ°жәҗдәҺжұҹиӢҸеҗ„еёӮзҡ„з»ҸжөҺиҮӘдҝЎдёҺж–ҮеҢ–еә•ж°” вҖ”вҖ” еҸӘжңүзңҹжӯЈзҡ„ вҖңиҮӘ家дәәвҖқпјҢжүҚж•ўејҖеҫ—иө·зҹҘж №зҹҘеә•зҡ„зҺ©з¬‘гҖӮ

жӯЈеҰӮ专家жүҖиЁҖпјҢвҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„жҲҗеҠҹжҳҜдёҖз§Қ вҖңжӣҙй«ҳйҳ¶зҡ„ж•ҙеҗҲвҖқпјҡе®ғжІЎжңүејәиЎҢжҠ№е№іе·®ејӮпјҢиҖҢжҳҜйҖҡиҝҮиөӣдәӢи®©еҗ„ең°еңЁз«һдәүдёӯзңӢи§ҒеҪјжӯӨзҡ„дә®зӮ№пјҢеңЁзӢӮж¬ўдёӯзЎ®и®Өе…ұеҗҢзҡ„иә«д»ҪгҖӮеҪ“зҗғиҝ·дёәе®ўеңәзҗғйҳҹзҡ„зІҫеҪ©иҝӣзҗғйј“жҺҢпјҢеҪ“еҗ„еёӮж–Үж—…йғЁй—Ёдә’зӣё вҖңжҠ„дҪңдёҡвҖқ дјҳеҢ–жңҚеҠЎпјҢиҝҷеңәзҗғиөӣж—©е·Іи¶…и¶Ҡиғңиҙҹжң¬иә«пјҢжҲҗдёәжұҹиӢҸж–ҮеҢ–зҺ°д»ЈеҢ–жІ»зҗҶзҡ„з”ҹеҠЁе®һи·ө вҖ”вҖ” ж”ҝеәңеҪ“еҘҪ вҖңеӣӯдёҒвҖқ жҗӯе»әе№іеҸ°пјҢж°‘й—ҙеҪ“еҘҪ вҖңдё»и§’вҖқ йҮҠж”ҫжҙ»еҠӣпјҢжңҖз»Ҳи®© вҖңж•Јдёәж»ЎеӨ©жҳҹвҖқ зҡ„еҹҺеёӮпјҢиҒҡжҲҗдәҶ вҖңиӢҸеӨ§ејәвҖқ зҡ„ж–ҮеҢ–еҗҲеҠӣгҖӮ

д»Һз»ҝиҢөеңәзҡ„е‘җе–ҠеҲ°иЎ—е··йҮҢзҡ„зғӯи®®пјҢд»Һзү№дә§жҹңеҸ°зҡ„зғӯй”ҖеҲ°жҷҜеҢәзҡ„дәәжөҒеҰӮз»ҮпјҢвҖңиӢҸи¶…вҖқ зҡ„зҒ«з„°иҝҳеңЁзҮғзғ§гҖӮе®ғзҡ„зҒ«зҲҶиҜҒжҳҺпјҡеҪ“ж–ҮеҢ–е·®ејӮиў«е°ҠйҮҚгҖҒе…Ёж°‘зғӯжғ…иў«жҝҖжҙ»гҖҒдә§дёҡе…ғзҙ иў«иһҚеҗҲпјҢдёҖеңәиҚүж №иөӣдәӢд№ҹиғҪжҲҗдёәз…§дә®ең°еҹҹи®ӨеҗҢзҡ„зҒ«зӮ¬пјҢеңЁ вҖңе’ҢиҖҢдёҚеҗҢвҖқ зҡ„ж—ӢеҫӢдёӯпјҢиёўе“ҚеұһдәҺжҷ®йҖҡдәәзҡ„ж¬ўд№җд№җз« гҖӮ